Первая задокументированная попытка соединить разговорную речь с музыкой была сделана в Древней Греции в театре того времени, который возник из Дионисийских игр - плясок и песен, восхвалявших бога Диониса. Театральные представления были заключительной частью Дионисийских игр, и только позднее вылились в самостоятельное действо. Эпический текст, рассказывавший о жизни и подвигах героев, античные актеры произносили нараспев, их декламация сопровождалась простой мелодией. Каждое слово и каждый слог звучали четко. Музыкальные интонации были маловыразительными акцент делался на ясном произношении слов, а не на передаче чувств персонажей.

Понятие речитатив появилось в профессиональной музыке на рубеже 16-17 веков в связи с возникновением оперы. Использованию речитатива в опере предшествовали одноголосные оды, написанные Винченцо Галилеем, отцом знаменитого Галилео Галилея. В этих одах Галилей-старший стремился воссоздать манеру изложения поэтического текста характерную для античного театра. Подобным же образом исполняли эпические произведения народные певцы того времени.

Уже в середине 17 века в итальянской опере выработались три основных вида речитатива: recitative secco ("сухой" речитатив), recitative a tempo (размеренный речитатив) и recitative accompagnato (аккомпанированный речитатив). Первый тип речитатива был наиболее близок к обычной речи и исполнялся в размере 4/4, однако в довольно свободном темпе под аккомпанемент отдельных аккордов. В качестве аккомпанирующих инструментов в ранних операх использовались щипковые инструменты и маленький орган. Позднее, в операх Вивальди и Генделя стандартным сопровождением "сухого" речитатива стали клавесин и виолончель. Аккорды брались преимущественно в тех местах, где в речитативе имелись перерывы, и служили певцу указанием тональности, а также подчеркивали знаки препинания. Форма такого речитатива находилась в полной зависимости от текста. Чередование тональностей в recitative secco было произвольно. Обычно перемена тональности соответствовала перемене мысли в тексте, а модуляция в отдаленные тональности делалась только в моменты сильного драматического напряжения.

Размеренный речитатив имел в различные размеры: 4/4, 3/4 и т.д. В отличие от "сухого" речитатива размеренный речитатив исполнялся в заданном темпе и сопровождался сплошным аккомпанементом, в виде аккордов, выдерживаемых или исполняемых тремоло, но его форма и смена тональностей оставались произвольными.

Аккомпанированный речитатив имел более развитое оркестровое сопровождение. Он был более мелодичен и использовался тогда, когда оркестр мог подчеркнуть драматическое содержание текста речитатива. Целью аккомпанемента было выражение настроения. Такой речитатив был богаче как в ритмическом, так и в гармоническом отношении.

"Сухой" речитатив применялся в основном в диалогах, а аккомпанированный в монологах перед ариями. В 18 веке стал преобладать более ритмически организованный аккомпанированный речитатив, а "сухой" удержался только в комической опере. В 19 веке под влиянием Вагнера приобрела популярность опера сквозного развития, в которой не было выраженных элементов в виде арий и речитативов. Тем не менее, некоторые куски вагнеровских опер имеют много общего с аккомпанированным речитативом.

В конце 19 века появляется род мелодекламации, ритм и звуковысотность которой фиксируются с помощью нотных знаков. Этот вид мелодекламации получил специальное название Sprechgesang, что в буквальном переводе с немецкого языка означает "речевое пение". Одним из первых такую технику мелодекламации рекомендовал использовать певцам в своих мелодрамах немецкий композитор Энгельберт Хампердинк (не путать с певцом, носящим такой псевдоним). Однако отцом Sprechgesang считают австрийского композитора-экспрессиониста Арнольда Шенберга, в произведениях которого эта техника получила свое развитие. Его первым сочинением такого рода стал вокальный цикл "Лунный Пьеро" (1912 г.), написанный на стихи малоизвестного бельгийского поэта А. Жиро. Цикл создан для женского голоса и небольшого инструментального ансамбля. В песнях воспроизводится атмосфера ночного кабаре, недаром сам автор называл своё сочинение "трагическим кабаре". В искусстве экспрессионизма (особенно в немецкой живописи) образ ночного заведения глубоко символичен. Это образ мира, изуродованного безнравственностью, знак одиночества и отчаяния. В вокальной партии, которая должна воспроизводить характерную манеру пения артисток кабаре, Шёнберг впервые и применил приём, который назвал "речевое пение" Sprechgesang.

Шенберг считал, что певческий голос является настолько совершенным, идеально контролируемым инструментом, красивым в своей аскетической несвободе, что он совершенно не подходит для выражения сильных эмоций. Он говорил, что жизнь не может быть исчерпана одним лишь прекрасным звуком. "Глубочайшая радость и глубочайшая печаль под конец угасают неслышные, как будто безмолвный крик внутри нашей груди, который стремиться сорваться или извергнуться как поток лавы из наших уст... Певческие звуки нам необходимы так же, как и звуки речи. Мое непрестанное стремление в поиске максимальных выразительных средств "артистического опыта в звуке" открыло мне этот факт" - писал Шенберг.

От певцов, исполняющих мелодекламацию, он требовал, чтобы они строго следовали ритму, но, взяв ноту, сразу же бросали ее, уходя вверх или вниз. Задачей мелодекламации он считал не воспроизведение обычной речи, а создание речи, поддерживаемой музыкальной формой. В тоже время артикуляция в такой мелодекламации должна быть быстрой и свободной, как в повседневной речи.

Sprechgesang используется многими рок-вокалистами и в настоящее время. Фронтмен группы U2 - Боно (особенно при записи альбома Achtung Baby), Фрэнк Заппа (Trouble Every Day/альбом Freak Out!, I'm The Slime/Over-Nite Sensation, Dumb All Over/You Are What You Is и Dangerous Kitchen, The Radio Is Broken, The Jazz Discharge Party Hats из альбома The Man from Utopia), вокалисты AC/DC Бон Скотт и Брайан Джонсон применяли эту технику в разные периоды своего творчества. Для Марка Нопфлера и Боба Дилана этот исполнительский прием является основным. Участник группы B-52 Фред Шнайдер часто использует Sprechgesang, составляя выразительный контраст мелодичным, высоким голосам вокалисток Кейт Пирсон и Синди Уилсон. Подобным же приемом пользовался Шенберг в своей опере "Моисей и Аарон". Основной конфликт произведения выражен в противопоставлении главных героев оперы Моисея, олицетворяющего мысль, и Аарона, воплощающего в себе искусство, образ. Противоположность главных действующих лиц подчеркнута характером их партий: отличающаяся суровым пафосом партия Моисея почти целиком основана на Sprechgesang, в то время как партия Аарона (тенор) подчеркнуто кантиленна, для нее характерны цветистые, даже изнеженные обороты.

В 90-е годы прошлого столетия понятие Sprechgesang приобрело новое значение - немецкоязычный рэп. Это неудивительно, так как и для Sprechgesang и для рэпа, который появился в 70-х двадцатого века, характерно неразрывная связь ритмической, слоговой и интонационной структуры текста с ритмической и мелодической организацией сопровождающей его музыки. В самой музыке над мелодией главенствует ритм. Ритм и мелодия структурируют стихотворный текст, но не переводят его контекст из речевого в певческий. Именно это определяет своеобразие жанров Sprechgesang и рэп. В тоже время между рэпом и "речевым пением" имеются различия. Ритм характерный для Sprechgesang призван имитировать речь во всех ее проявлениях от простого повествования до речи человека, находящегося в состоянии сильного эмоционального переживания. Ритм подчеркивает чувства, выражаемые текстом и мелодией, поэтому может быть нерегулярным, содержать синкопы и ритмические сбивки. В рэпе ритм является основой единства формы произведения и поэтому регулярен. Задача рэпера - донести смысл произнесенных строк, удачную игру слов или оригинальную рифму.

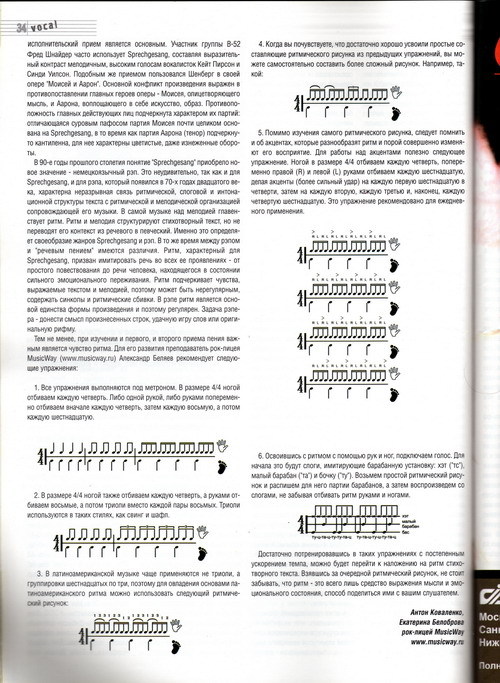

Тем не менее, при изучении и первого, и второго приема пения важным является чувство ритма. Для его развития преподаватель рок-лицея Musicway Александр Беляев рекомендует следующие упражнения:

1. Все упражнения выполняются под метроном. В размере 4/4 ногой отбиваем каждую четверть. Либо одной рукой, либо руками попеременно отбиваем вначале каждую четверть, затем каждую восьмую, а потом каждую шестнадцатую.